오피니언

계약금과 계약규모로 따져본 의약품 수출 계약의 허와 실

바이오스펙테이터 천승현 기자

수출 계약 규모로 가치 판단시 해지시 혼선..완제약 공급 계약은 미실현 가능성

베링거인겔하임의 한미약품 신약 권리 반환으로 의약품 수출 계약 규모의 신뢰도에 의문을 제기하는 시선이 많아졌다. 다른 제조업과는 달리 의약품의 경우 개발, 허가 단계에서 숱한 변수에 노출돼 있고 시장환경도 급변할 수 있다. 하지만 투자자들이 ‘상업화 단계 도달’이라는 조건을 간과하고 계약 규모 전체 금액이 유입되는 것으로 판단하는 경우가 많아 계약 파기시 적잖은 혼선을 겪을 수 있다는 우려다.

완제의약품 수출시 확정되지 않은 예상 공급 규모를 발표하는 사례도 많아 제약기업들이 계약 내용을 발표할 때 신중을 기해야 한다는 지적도 나온다.

◇기술이전 계약, 불확실성에 따라 계약규모와 계약금 격차

개발 중인 신약의 기술을 넘기는 기술 수출의 경우 계약 규모는 상업화 단계에 도달할 때 받기로 한 금액을 말한다.

한미약품은 최근 제넨텍과 체결한 항암제 기술수출을 포함해 지난해부터 성사시킨 기술 수출 계약 규모는 총 8조5000억원(33억3000만달러+39억유로) 가량이다. 기술 수출한 9건의 신약이 최종 임상시험을 끝내고 상업화 단계에 도달해야 받을 수 있는 금액이다. 하지만 상업화 단계까지 수많은 난관을 뚫어야 하기 때문에 계약 규모를 한미약품이 보장받은 금액으로 판단하면 오산이다. 한미약품은 신약의 해외 시판 이후 매출액의 10% 이상을 받기로 했다. 하지만 시장 환경은 언제든지 달라질 수 있다는 점이 또 다른 변수다.

이번에 해지된 베링거인겔하임과의 계약 내용을 보면 상업화 단계 도달시 7억3000만달러(약 8000억원)를 받는 조건이었다. 계약금은 5000만달러(약 550억원)이다. 한미약품은 계약 해지로 계약금과 마일스톤 일부를 포함한 6500만달러(약 715억원)를 이미 받았다. 계약 규모에서 6억6500만달러(약 7315억원)가 빠진 셈이다. 한미약품은 지난해부터 체결한 기술 수출 계약으로 계약금으로만 8000억원(2억9200만달러+4억유로) 이상을 확보했다. 최악의 경우 나머지 신약의 글로벌 개발이 중단되더라도 약 8000억원 이상은 챙길 수 있다는 의미다.

임상시험에 돌입한 의약품이 상업화에 성공할 가능성이 10%에도 못 미친다는 사실을 감안하면 전체 계약 규모에 현혹돼서는 안된다는 지적이 나온다. 하지만 글로벌 시장에서도 기술 수출의 경우 계약 규모를 상업화 단계 도달시 받을 수 있는 금액으로 발표한다.

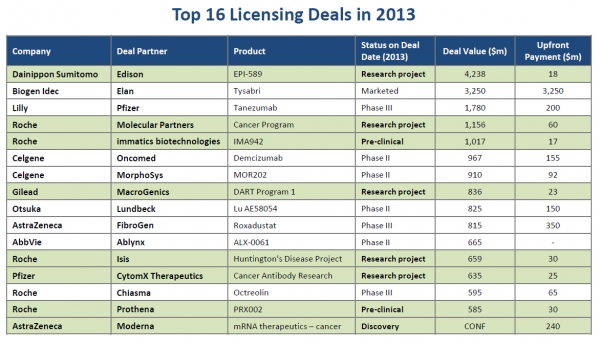

▲2013년 제약·바이오 기술이전 규모 순위(자료: DefinedHealth)

미국의 제약·바이오 컨설팅 업체 디파인드 헬스(DefinedHealth)가 발표한 2013년 상위 16개 기술 수출 계약(Top 16 Licensing Deal in 2013)을 보면 계약 규모(Deal Value) 순위는 상업화 단계 진입시 받을 수 있는 금액으로 산정했다.

다이니폰 스미모토(Dainippon Sumitomo)가 에디슨(Edison)과 체결한 ‘EPI-589’의 기술 이전 계약이 총 42억3800만달러(약 4조6600억원)로 1위로 기록됐다. 바이오젠이 엘란에 넘긴 ‘티사브리'는 32억5000만 달러의 계약 규모로 2위에 올랐다.

전반적으로 개발 단계가 상업화에 가까울수록 전체 계약 규모 대비 계약금이 많아지는 추세다. 상업화에 대한 불확실성이 적을수록 계약금을 많이 책정한다고 해석할 수 있다. 2013년 상위 16개 기술 수출 계약 중에서 전체 계약 규모 대비 계약금이 차지하는 비율이 10%를 상회하는 계약은 총 6건인데 모두 임상 2상과 3상단계에서 계약이 체결됐다.

기술 수출의 가치를 판단할 때 전체 규모 뿐만 아니라 계약금 규모에도 초점을 둬야 한다는 분석이 나오는 이유다.

2013년 1ㆍ2위 규모 계약을 보면 총 42억3800만달러 규모의 'EPI-589'의 기술 이전 계약은 계약금이 1800만달러로 전체 계약 규모의 0.4%에 불과하다. 임상시험에도 진입하지 않은 연구 단계라는 점이 고려된 것으로 보인다. 다이니폰 스미모토가 42억3800만달러를 챙기려면 임상 1~3상시험을 모두 성공적으로 완료해야 하는 험난한 과정을 거쳐야 한다는 뜻이기도 하다.

이에 반해 2위 계약인 티사브리의 경우 계약금 규모만 32억5000만달러에 달한다. 이미 시장에 판매 중인 제품이어서 단계별 기술 수출료(마일스톤)를 책정할 이유가 없었던 셈이다. 기술 이전 규모가 총 42억3800만달러인 ‘EPI-589’가 ‘티사브리’보다 시장에서의 잠재적 가치가 높을지는 몰라도 기술을 넘겨준 기업 입장에선 더 많은 금액을 챙길 수 있는 약이라고 단정지을 수 없는 이유다.

한미약품이 지난해부터 체결한 6건의 기술 수출 내용을 보면(계약규모 비공개인 스펙트럼과의 계약 제외) 공교롭게도 이번에 권리가 반환된 베링거인겔하임과의 계약이 전체 계약 규모 대비 계약금 비율이 6.8%로 가장 낮았다. 다른 기술 수출에 비해 상대적으로 불확실성이 높다고 판단됐을 가능성이 크다는 얘기다.

▲한미약품 주요 기술수출 현황 및 계약규모 대비 계약금 비율

계약 규모가 비슷한 얀센과의 지속형 당뇨·비만치료제(9억1500만달러), 제넨텍과의 표적항암제 ‘HM95573’(9억1000만달러)를 비교하면 얀센과의 기술 이전 계약에서 계약금이 더 많았다. HM95573이 아직 임상1상시험을 마치지 않았다는 점이 고려됐을 것이란 분석이다.

한미약품의 신약 기술 권리 반환이 유독 주목받는 이유는 그동안 국내제약사들이 성사시키지 못한 대규모의 기술 수출이었기 때문이다. 지난 4월 체결된 동아에스티의 ‘에보글립틴’의 기술 수출이 조명을 받았는데 계약 규모는 총 6150만달러다. 국내 제약사가 체결한 기술 수출 중에서도 규모가 큰 기술 수출로 평가받지만 한미약품의 계약 규모와는 격차가 크다. 국내제약사들의 기술 수출 계약은 계약금 규모조차 공개하지 않는 경우도 많다.

완제약 수출 계약시 일정 기간 예상 공급 규모를 발표..미실현 가능성

오히려 국내 제약사들이 완제의약품 수출 계약 체결시 일정 기간 공급키로 한 규모를 대대적으로 홍보하면서 혼선을 부추긴다는 지적도 나온다. 해외 임상시험과 등록절차를 거친 후 발매가 되더라도 시장 환경 변화로 수 년 전 약속한 공급물량이 이행되지 않을 가능성이 높다는 이유에서다.

지난 2010년 녹십자는 미국 바이오의약품 유통기업 ASD 헬스케어와 총 4억8000만달러 규모의 `아이비글로불린에스엔`과 `그린진에프`의 수출 계약을 체결했다. 2015년부터 3년간 4억8000만달러 규모의 완제의약품을 공급하는 내용을 담은 양해각서다. 녹십자는 당시 국내 제약업계 완제의약품 수출 계약 중 최대 규모라고 자평했다. 하지만 임상시험 기간이 당초 계획보다 지연되면서 녹십자는 아직 미국 시장에 완제의약품을 발매하지 못한 상태다. 지난해 9월 ASD헬스케어와의 양해각서도 해지됐다.

국산 신약 중 가장 많이 팔리는 보령제약의 고혈압신약 ‘카나브’는 41개국과 수출 계약을 체결하며 계약금 2725만달러(약 300억원)을 확보했다. 전체 계약 규모는 3억7530만달러(약 4128억원)인데, 수출국에 공급키로 약속한 물량이 포함됐다. 지난달 멕시코 제약사 스텐달과 체결한 카나브 복합제 수출 계약을 보면 계약금은 350만달러(약 40억원)이며 8년 동안 2373만달러(약 300억원) 규모의 완제의약품을 공급하는 내용이다.

보령제약 관계자는 “계약 규모는 최소한 의무적으로 공급키로 물량이다”라고 설명했다. 하지만 발표된 계약 규모가 모두 유입될 때까지는 상당한 시일이 걸릴 수 밖에 없다. 보령제약은 지난 2011년부터 순차적으로 카나브 수출 계약을 체결해왔지만 지금까지 해외에서 받은 금액은 200억원 가량에 불과하다.

대웅제약은 60개국과 보툴리눔톡신제제 ‘나보타’의 수출 계약을 체결했고, 계약 규모는 7000억원에 달한다. 7000억원은 나보타의 예상 공급 규모를 포함한 금액이다. 미국 바이오업체 에볼루스와 맺은 3000억원 규모의 계약이 대표적인 나보타 수출 계약이다. 3000억원은 5년간 공급키로 한 나보타의 규모다. 대웅제약 측은 “나보타의 계약 규모 7000억원보다 더 많은 공급이 이뤄질 것으로 기대한다”고 했다. 하지만 계약 금액이 실현되기까지는 적잖은 시간이 필요하다.

업계 한 관계자는 “의약품 특성상 수출 계약 이후 상업화 단계에 이르기까지 예상치 변수가 많고 완제의약품 공급 계약도 시장 환경 변화 등의 요인으로 실제 이행되지 않는 경우가 부지기수다”면서 “단순히 계약 규모만을 보고 계약을 가치를 판단하면 추후 계약 해지나 미이행에 따른 혼란이 커질 수 밖에 없다”고 말했다.