오피니언

흔적없이 사라진 1조 Deal, 한미 'HM95573'의 가치는?

바이오스펙테이터 김성민 기자

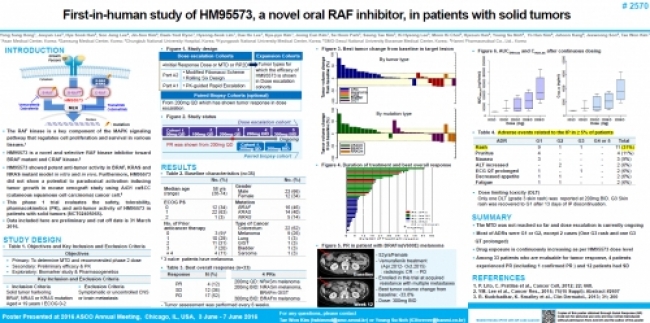

제넨텍에 1조에 기술수출한 HM95573의 글로벌학회 발표포스터 분석...임상데이터부터 작용기전, 고형암, 병용투여 가능성까지

한미약품에게 2016년은 ‘고난의 해’로 기록될 것이다. 지난 9월30일 베링거인겔하임으로부터 올무티닙의 권리가 반환됐다는 늑장공시가 나가면서 일이 다 꼬여버렸다. 비공개정보를 이용한 불공정거래 혐의로 임직원들이 구속되는 등 기업 신뢰도에 치명상을 입었고, 최근에는 얀센에 수출한 당뇨/비만치료제에 대한 임상이 일시 유예되면서 또 한차례 소용돌이에 휘말렸다.

그런데 말이다. 베링거인겔하임으로부터 올무티닙의 권리가 반환되기 전날, 즉 9월29일 오후 이른바 '악재 물타기'로 사용됐다고 의심받고 있는 그 1조원짜리 계약은 그렇게 별 의미가 없는 기술이전이었을까. 지금은 그 흔적조차 찾기 어려운 한미약품의 항암제 파이프라인 ‘HM95573’은 정말 악재를 막기 위해 사용할 총알받이에 불과했던 것일까.

일단 계약규모만 봐도 그렇게 보이지는 않는다. 한미약품은 이 항암제를 기술수출, 제넨텍으로부터 계약금 8000만달러(약 900억원)와 임상개발 등과 관련된 단계별 마일스톤으로 8억 3000만달러(약 9100억원)을 받는 총 1조원 규모의 계약을 맺었다. 이후 상업화에 성공할 경우 판매에 따른 10% 이상의 로열티를 받는다. 한편, 제넨텍은 한국을 제외한 전 세계 HM95573의 개발 및 상업화에 대한 독점적 권리를 갖게 됐다.

제넨텍이 어떤 회사인가. 세계 최대의 바이오텍으로 로슈의 핵심 자회사다. 제넨텍은 허셉틴, 리툭산, 아바스틴, 타세바 등 수많은 블록버스터 항암제를 배출한 회사로 현재 25개 항암 파이프라인을 확보하고 있다. 그 중 항체 관련은 12개, 표적항암제는 13개다.... <계속>

![[BioS 레터]무균주사제 공급망 변화와 CDMO 대응](https://img.etoday.co.kr/crop/77/77/2262816.jpg)