기업

KFDA가 FDA에서 배워야 하는 규제기관의 모습은?

바이오스펙테이터 장종원 기자

이형기 서울대 교수 "비저너리(visionary ) 리더십기관으로 진화해야"

"규제기관은 총 4단계로 진화합니다. 규제기관(Regulatory Agency)에서 과학기관(Science Agency)으로 다시 공중보건기관(Public Health Agency)으로, 종국에는 비저너리 리더십 기관(visionary Leadership Agency)으로 가야 합니다. 한국은 규제기관과 과학기관 사이 어디에 있습니다."

이형기 서울대 교수(임상약리학과)는 지난달 30일 대한의사협회 종합학술대회에서 열린 '신약 개발의 규제장벽 분석 및 의사, 제약사의 협력'에 관한 세미나에서 이 같이 강조했다. 식품의약품안전처 등 국내 규제기관이 혁신신약 개발을 효과적으로 뒷받침하는 것은 물론, 규제과학을 통해 새로운 패러다임을 제시하는 역량을 갖추기 위해서는 좀 더 진화해야 한다는 것이다.

그는 "제약산업은 매우 규제가 까다로운 분야이면서 동일한 규제를 통해 환자에게 도움을 주는 혁신적 의약품을 조기에 개발 공급하도록 도와야 하는 양면이 있다"면서 "규제와 신약개발은 동전의 양면이자 칼의 양날 같은 것"이라고 강조했다. 규제기관이 독성물질을 통제해야 하지만 그 물질이 국민 건강증진에 기여하는 혁신신약이 될 수 있는 양측면을 설명한 것이다.

이 교수는 규제기관이 스스로의 정체성을 '규제기관'으로 인식하는 것을 가장 낮은 단계로 봤다. 극단적인 것이 미리 정해논 것을 제외하고는 허용하지 않은 포지티브 시스템이다. 그는 "법은 공통분모이지만 과학은 선진적인 것이서 모두 법에 담아낼 수 없는 한계를 인정하지 않는 것"이라면서 "국내 법 체계 역시 포지티브에 기반하고 있다"고 설명했다.

이런 상황에서는 규제기관이 의약품 임상시험계획서의 세세한 규정과 양식 등에 매달리게 된다. "비효율적 자원 사용, 부적절한 힘의 남용으로 제로 리스크가 리스크 관리라고 오해한 것"이라는 게 이 교수의 설명이다.

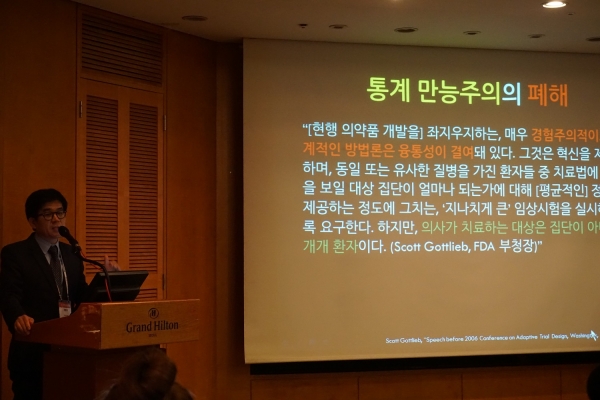

과학기관이라는 정체성은 규제기관보다는 진일보한 것이다. 하지만 여전히 리스크를 회피하는 성향이 강하며 상충하는 과학적 원리들 사이에서 판단을 유보하는 특징을 가진다. 과학적 추론이 가능하고 장려돼야 하는 결론까지도 실제 연구결과로 제시되지 않으면 받아들이지 않는다. 특히 통계만능주의에 빠지게 되는데 의약품 허가를 위해 지나치게 많은 사람의 임상을 요구하는 특성이 있다.

공중보건기관은 과학에서 사회로 시야를 확장한 것으로 양질의 의약품 개발 또는 안전한 먹거리 공급을 위해 이해당사자를 동반자로 인식하기 시작한다. 규제기관이 의약품 개발 안내자를 자임하면서 다양한 그룹과의 소통을 통해 규제기관의 입장을 알리고 그 내용을 공적인 공간에 공개하면서 다른 기관들이 참고할 수 있게 한다. 미 식품의약품(FDA)가 그런 역할을 해왔다는 설명이다.

이 교수는 결과적으로는 규제기관이 비저너리리더십 기관으로 진화해야 한다고 강조했다. 이해당사자를 아우르는 것을 넘어 새로운 패러다임을 제시하고 이끄는 역할로 FDA가 가고자 하는 방향과도 같다. 안전하고 효율적인 의약품의 신속 효율 경제적 개발, 비용-효과적인 적정 의약품 사용, 생산자, 공급자와 소비자가 실시간으로 연동하는 신약 리스크관리, 국가의 총 재화 축적을 주도하는 역할까지 맡는 단계다.

FDA가 신약개발 프로세스를 혁신적으로 개선하기 위해 2004년 설립한 비영리 글로벌 컨소시엄 'Critical Path Initiative' 등이 대표적인 예다. 왜 혁신적 기초연구가 쓸만한 치료법으로 전환되지 않는지, 전환과정을 촉진할 수 있는 기술은 무엇인지, FDA가 먼저 할 수 있는 것은 무언인지, 이해당사자들을 아우르며 하나의 목적을 놓고 협조하게 할 수 있는 방법은 무엇인지 고민한 결과다. 이를 통해 그동안 알려지지 않았던 전임상 독성연구 등의 정보를 공개해 기업들이 실패를 반복하지 않게 하는 등 다양한 활동을 하고 있다.

이 교수는 "한국의 규제기관도 결국 비저너리리더십기관으로 가야 한다"면서 "규제와 신약개발이라는 양면에서 균형감을 가지고 관리하는 주도적 역할을 해야 한다"고 강조했다.