기업

‘최소비용으로 레드오션 진출’..녹십자의 이유있는 캐시카우 전략

바이오스펙테이터 천승현 기자

올해 제네릭 제품 4개 발매ㆍ위탁 생산으로 투입비용 최소화..혈액제제 글로벌 진출 등 시간 소요 등 여건에 R&D 재원 확보 노림수

녹십자가 기존에 관심을 두지 않던 복제약(제네릭) 시장에 눈길을 돌리고 있다. 대형 제네릭 시장을 중심으로 다른 업체에 생산을 맡기는 위탁 방식으로 호시탐탐 시장 진출 기회를 엿보고 있다. 글로벌 시장에서 짧은 기간내 성과가 나지 않는다는 현실을 고려해 최소비용으로 레드오션에서 새로운 수익원(캐시카우)을 발굴하겠다는 전략이다.

5일 보건복지부에 따르면 녹십자는 이달부터 고지혈증치료제 ‘다비아토정10mg’의 보험약가를 등재받았다. 다비아토는 ‘아토르바스타틴’ 성분의 제네릭 제품이다. 오리지널 제품은 화이자의 ‘리피토’다. 다비아토의 보험상한가는 630원으로 동일성분 최고가(663원)의 95% 수준이다.

▲녹십자 본사 전경

녹십자는 올해 들어 다비아토를 비롯해 고혈압약 ‘다비디핀’(노바스크 제네릭), 항바이러스제 ‘타미뉴라’(타미플루 제네릭), 통증치료제 ‘리가발린’(리리카 제네릭) 등 4종의 제네릭 제품을 허가받았다.

녹십자의 제네릭 제품 허가는 그동안 진출하지 않았던 시장에 진출한다는 점에서 이색적이다. 녹십자는 지난해 단 한 건의 제네릭도 허가받지 않을 정도로 유독 제네릭 시장을 외면해왔다.

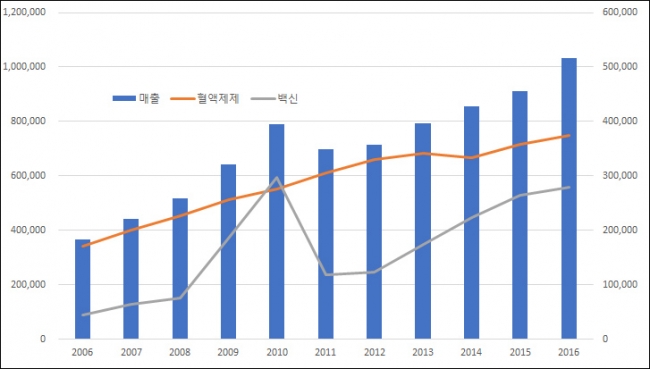

녹십자는 혈액제제와 백신이 주력 사업영역이다. 지난해 혈액제제와 백신의 매출은 6533억원으로 회사 매출(1조331억원)의 63%를 차지한다. 지난 2009년 이후 혈액제제와 백신이 차지하는 매출 비중은 모두 60%를 웃돌았다. 녹십자는 지난 2008년 제네릭 개발 전문팀인 STP(Short Term Project)팀을 구성하며 제네릭 분야에 잠시 눈을 돌린 적 있지만 이 팀은 이듬해 해체됐다.

녹십자가 뛰어드는 제네릭 시장은 대부분 오래 전에 특허가 만료돼 이미 과포화 시장을 형성 중인 ‘레드오션’이다. 이달 등재된 다비아토의 경우 기존에 이미 112개의 제네릭이 발매된 상태다. 다비디핀은 70여개 업체가 각축전을 벌이고 있다.

제네릭 시장에 녹십자가 눈독을 들이는 이유는 새로운 캐시카우 확보다. 녹십자 관계자는 “고혈압, 고지혈증 등 대형 시장을 형성하는 대사질환 치료제 분야에서 당장 혁신신약으로 뛰어들 수 없기 때문에 제네릭 시장에서 점차적으로 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다”라고 설명했다.

제네릭 시장이 녹십자의 주력 사업 영역은 아니지만 조금이라도 매출을 올리면 외형 확대에 기여할 수 있다는 노림수가 엿보인다. 특히 직접 제제를 합성하거나 생산하지 않고 최소비용을 들여 새로운 캐시카우를 장착하는 모습이다.

녹십자가 허가받은 제네릭 제품은 모두 자체 개발 제품이 아닌 다른 업체가 대신 생산해주는 위탁 제품이다. 제네릭 개발을 위한 생물학적동등성시험도 수행하지 않았다. 지난 몇 년간 허가 규제의 완화로 위탁 제네릭의 100만원 안팎의 허가 수수료만 부담하면 허가용 제품 생산 없이 저렴한 비용으로 허가받을 수 있다는 점을 적극 활용한 셈이다.

▲녹십자의 간장질환치료제 '하이간'

녹십자는 일반의약품도 다른 업체가 생산한 제품의 판권을 확보해 판매하는 전략을 활용한다. 녹십자는 최근 짜먹는 간장질환치료제 ‘하이간’을 출시했는데 이 제품은 아이큐어가 허가받았다. 주력 비타민 제품으로 육성 중인 ‘비맥스’는 한풍제약이 생산 중이다.

주력 사업 영역인 혈액제제와 백신 사업이 단기간내 가파른 성장세를 내기 힘들다는 현실적인 고민에서 나온 고육책으로 분석된다. 녹십자의 간판 제품인 독감백신의 경우 매년 수요가 한정된 상황에서 일양약품, SK케미칼 등 후발주자들의 공세가 거세다.

혈액제제는 선진 의약품 시장 진출 속도가 예상보다 더디다. 녹십자의 간판 혈액제제 ‘아이비글로불린-에스엔(IVIG-SN)’은 지난해 말 미국 식품의약품국(FDA) 허가가 예상됐지만 제조공정 관련 보완사항을 지적받으면서 아직 허가받지 못했다.

녹십자는 지난 2010년 ASD 헬스케어와 3년간 총 4억8000만달러 규모의 ‘아이비글로불린에스엔’ 등의 유통에 대한 양해각서를 체결했지만 당초 예상보다 임상시험이 예상보다 지연되면서 2015년 9월 MOU를 해지했다. 녹십자는 북미 생산거점으로 캐나다에 약 1870억원을 투입해 혈액분획제제 생산시설을 건설하는 등 미국시장 진출 채비도 마친 바 있다.

녹십자가 글로벌 시장을 겨냥했던 유전자재조합 A형 혈우병치료제 ‘그린진에프’는 미국 진출을 위해 2012년 미국 임상시험에 착수하고 수백억원을 투입했지만 임상시험을 마치지 못하고 4년 만에 미국 시장 진입을 포기했다. 임상시험 환자 모집이 더딘데다 글로벌 시장에 약효 지속기간이 긴 차세대 약물이 속속 등장하면서 시장경쟁력이 불투명하다는 이유에서다.

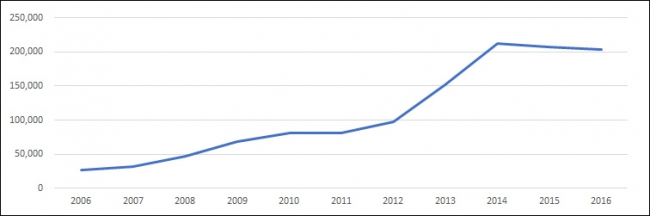

▲연도별 녹십자 수출 실적(단위: 백만원, 자료: 금융감독원)

녹십자의 수출 실적은 2006년 266억원에서 2014년 2127억원으로 급증했지만 이후 2년 연속 하락세다. 국내 경쟁업체들에 비해 높은 수출 비중을 기록 중이지만 새로운 성장동력이 필요한 상황이다.

최근 다국적제약사의 도입신약 판권 확보에도 적극적인 행보를 보이는 것도 캐시카우 확보를 위한 전략이다. 녹십자는 BMS의 B형간염치료제 ‘바라크루드’를 2015년 말부터 판매 중이며 올해 초에는 SK케미칼이 팔던 MSD의 자궁경부암 백신 ‘가다실’의 판권을 가져갔다. MSD의 대상포진 백신 ‘조스타박스’, 아스트라제네카의 고혈압치료제 ‘아타칸’, 화이자의 성장호르몬 ‘지노트로핀’ 등도 녹십자가 공동 판매를 진행 중이다.

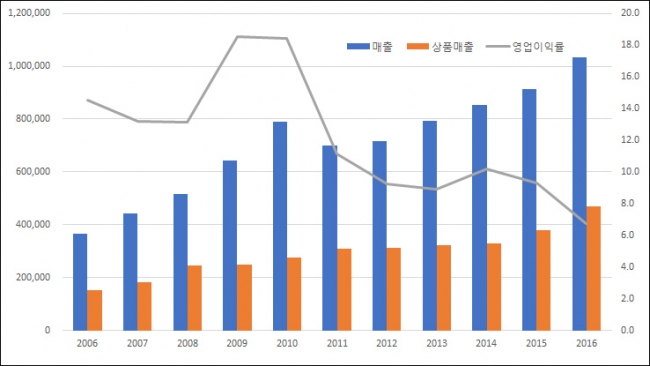

▲연도별 녹십자 매출·상품매출(왼쪽)과 영업이익률(오른쪽) 추이(단위: 백만원, %, 자료: 금융감독원)

녹십자의 매출에서 상품매출이 차지하는 비중도 2009년 38.6%에서 지난해 45.5%로 상승세다. 경쟁업체에 비해 높은 편은 아니지만 지난 몇 년간 자체개발 제품보다는 ‘남의 제품’의 성장세가 높다는 의미다. 혈액제제와 백신 부문 매년 안정적인 성장세를 나타내고 있지만 전체 매출에서 차지하는 비중은 2010년 72.5%에서 지난해 63.2%로 하락했다.

수익성도 악화했다. 지난 2009년 18.9%에 달했던 매출 대비 영업이익률은 지난해 6.7%로 떨어졌다. 2014년 10.2%를 기록한 이후 2년 연속 하락세다. 이는 2006년 이후 가장 낮은 영업이익률이다.

▲연도별 녹십자 매출(왼쪽)과 혈액제제·백신 매출(오른쪽) 추이(단위: 백만원, 자료: 금융감독원)

녹십자 입장에서는 제네릭 시장은 큰 비용을 들이지 않고도 R&D비용 재원을 조달할 수 있다는 매력이 있다. 녹십자는 지난 2012년 국내 허가를받은 희귀질환치료제 '헌터라제'가 지난해 228억원의 매출을 올릴 정도로 여전히 지속적으로 차별화된 R&D 성과를 내고 있다. 미국 시장 진출을 포기한 혈우병치료제도 약효 지속시간을 늘린 차세대 제품을 개발 중이다.

녹십자 관계자는 “제네릭 제품을 일부 허가받았다고 제네릭 시장을 적극적으로 두드리는 것은 아니다”면서 “혈액제제와 백신 등 강점인 영역에서는 시간을 두고 미국 등 선진 의약품 시장에 진출하면서 다양한 캐시카우를 마련할 계획이다”라고 말했다.