피플

"기술이전, 초기단계서 증가추세..'핫'해야 팔린다"

바이오스펙테이터 장종원 기자

묵현상 메디프론 대표 "기대치 낮추고 리스크 최소화해야 성사"

국내 대부분 신약개발기업들의 핵심 비즈니스모델인 '기술 이전(licencing out)'의 성공 노하우가 공개됐다.

기술이전은 보유한 기술의 우수성뿐 아니라 최근 신약개발 트렌드, 파트너와의 신뢰관계, 서로의 리스크를 최소화하는 계약조건 등이 모두 맞아떨어져야 하는 고난이도 작업인만큼 전략적이면서도 신중하게 접근해야 한다는 지적이다.

묵현상 메디프론디비티 대표는 17일 경기도 여주시 썬밸리호텔에서 열린 범부처신약개발사업단의 글로벌기술이전포럼에서 기술이전 최근 트렌드 및 성공 노하우를 소개했다.

메디프론은 지난 2004년 미국의 뉴로제스엑스(NeurogesX)에 바닐로이드 수용체(TRPV1)를 타깃으로 하는 통증 패치를 기술 이전한 것을 시작으로 2005년 독일 그루넨탈(Grunenthal)에 같은 타깃의 신경병증 통증치료제(Neuropathic Pain), 2010년 로슈(Roche)에 베타아밀로이드 단백질의 뇌 진입에 매개하는 수용체 'RAGE'에 관여하는 알츠하이머성 치매치료제(Alzheimer's disease) 등을 이전한 경험을 갖고 있다.

묵 대표는 최근 초기 단계(early stage)에서 기술 이전을 하는 경향이 가속화되고 있다고 설명했다. 최근 네이처에 실린 조사에 따르면 2015년~2016년 10월까지 전임상 혹은 임상 1상에서 기술이전한 사례가 전체의 50%를 넘는 것으로 나타났다.

묵 대표는 "임상이 진전될수록 기술이전 비용이 크게 뛰는 경향이 나타나기 때문으로 얼리 스테이지 기술들도 계약의 기회가 생기고 있다"면서 "심지어 안전성 실험이 끝나기도 전에 팔리기도 한다"고 말했다.

그러나 기술이전이 되는 후보물질은 따로 있다. 묵 대표는 "핫(hot)한 기술이어야 팔린다"면서 "핫하지 않으면 3상이 끝나도 기술이전이 안된다"고 강조했다.

신약개발 트렌드와 발맞춰야 한다는 설명이다. 한 조사에 따르면 기술이전 성사되는 후보물질의 경우 암이 24%, 중추신경계(CNS) 15%, 면역질환 12%, 통증 9% 등으로 나타났다.

특히 암의 경우 글로벌 제약사들의 초점은 면역항암제에 맞춰있다. 면역항암제와 연관된 기술이 아니면 관심을 받기도 높은 금액으로 평가받기도 어렵다.

성공적인 기술이전을 위해서는 시장환경도 중요하다. 묵 대표는 "한미약품이 당뇨신약을 사노피에 5조원에 판매할 수 있었던 데는 특허도 중요한 이유였다"면서 "란투스와 아프레자 등이 2017년 특허가 만료돼 사노피로서는 대체 의약품이 절실한 상황이었다"고 말했다.

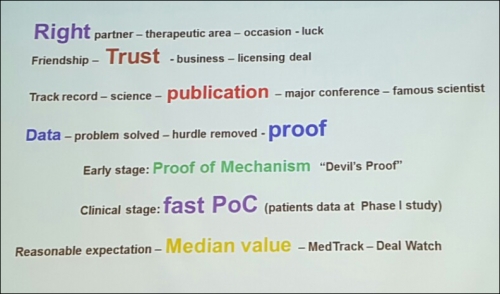

보유한 기술의 가치를 높이는 작업도 필요하다. 실제로 기전에 따라 작용하는지 여부(proof of mechanism, POM)를 명확히 데이터로 입증해야 하며 목표했던 다른 기전에 영향을 주는 부작용(off-target effect)도 데이터로 확인해야 한다.

묵 대표는 "좋은 논문을 학술지에 게재하는 것도 중요하다. 논문을 내지 않으면 기술이전이 되지 않는다"면서 "메이저 학회 등에서 발표해 기술을 알려야 한다"고 강조했다.

기술이전 협상의 마지막은 '계약조건'이다. 기술을 파는 기업은 최대한 많은 계약금을 받기 원하지만 사는 쪽은 최소화하기를 원한다.

묵 대표는 "기대치를 낮출 필요도 있다. 신약이 성공적으로 개발되면 수익을 나누는 부분에 초점을 맞추고 파트너십을 이어가는 것이 중요하다"면서 "서로의 리스크를 최소화하는 창의적인 아이디어를 고민해야 한다"고 덧붙였다.

▲성공적인 기술이전을 위한 조건들. 메디프론디비티 제공.