피플

조성환 창업자가 말하는 샌디에이고 ‘자생적 스타트업 생태계’

바이오스펙테이터 샌디에이고(미국)=이은아 기자

[샌디에이고에서 만난 사람들①]조성환 나노셀렉트 바이오메디컬 CTO

정부 지원과 민간 투자가 빈틈없이 연속적으로 지원해주는 시스템,

든든한 엑셀러레이터, 비영리 인큐베이터를 등에 업고

부담 없는 시작과 실패해도 다시 일어설 수 있는 문화

“미국에서 스타트업 창업이요? 박사학위 지도교수님의 권유로 시작했어요. 바이오텍 창업을 2군데나 하셨던 지도교수님을 옆에서 지켜보며 자연스럽게 창업의 길을 생각하게 된거죠. 미국애들은 부담은 커녕 창업하는걸 쿨(Cool)! 하다고 생각해요. 그런 주변 분위기도 한몫 했죠.”

미국 샌디에이고에서 ‘나노셀렉트 바이오메디컬(Nanocellect Biomedical. Inc,)' 회사를 공동 설립한 조성환 CTO의 이야기다. 샌디에이고에서 개최된 ’BIO 2017 포럼‘에 방문한 바이오스펙테이터는 현지에서 조성환 CTO로부터 생생한 ’샌디에이고에서 스타트업 창업‘ 노하우를 들었다. 스타트업 창업의 시작부터 현재까지 비하인드 스토리를 낱낱이 풀어본다. 현장의 생생한 전달을 위해 조성환 CTO의 인터뷰 내용을 1인칭 서술로 재구성했다.

▲나노셀렉트 바이오메디컬 회사의 조성환 공동창업자이자 CTO

나는 미국의 한 바이오텍 스타트업을 설립한 공동창업자다. 2009년 12월, 미국 샌디에이고에서 문을 연 ‘나노셀렉트 바이오메디컬(이하 나노셀렉트)’ 이다. 나는 회사의 최고기술경영자(CTO)이기도 하다.

나노셀렉트는 이름 그대로 세포(cell)를 분석하고, 선택적으로 분류(select) 해내는 기계를 만드는 바이오 의료기기 회사다. 기계에 세포를 흘려보내면 줄기세포, T세포, 암세포 등 원하는 세포는 뭐든지 분리할 수 있다. 레이저를 세포에 쏘아 세포 크기, 핵의 크기에 따라 구별할 수 있게 되는 원리이다. 바이오와 반도체 그리고 광학의 계획된 만남이다.

창업 부추기는 지도교수 옆에서 자연스러운 시작

나노셀렉트의 창업은 UCSD(University California of San Diego)에서 박사학위 과정동안 지도교수였던 유화 로(Yuhwa Lo) 교수님의 권유로 시작했다. 반도체를 전공했던 나는 광학 전공이신 교수님 연구실에서 micro flow 채널에 광학회로와 전자회로를 통합하는 시스템을 구동하는 연구를 했다. 그런 나를 교수님이 부추겼다. 사실 이미 2번이나 창업을 하신 교수님을 가까이에서 지켜보며 자연스럽게 창업의 길로 발을 들이게 됐다. 미국 얘들은 창업하는 것을 'Cool하다'고 생각하니까. 학위 마치고 창업을 한다는 건 자연스럽고 흔한 분위기이다.

창업초기 환경은 매우 열악했다. 학위과정 막바지였던 나는 Cancer Biology를 전공한 당시 옆 랩의 포스닥이었던 Jose Morachis 박사(현 나노셀렉트 CEO)와 함께 의기투합해 2009년 12월 나노셀렉트의 문을 열었다. 회사의 실체는 유화 로 교수님 연구실의 한 귀퉁이에 있는 책상과 랩 벤치가 전부였다. 낮에는 실험하고, 밤에는 펀딩을 받기위한 제안서(proposal)를 쓰는 우리들의 투잡(Two Job)생활이 시작된거다.

창업을 제안하셨던 유화 로 교수님을 우리는 회사의 기술 고문(Scientific Advisor)이자 이사회(Board Member)로 모셨다. 교수가 회사 창업과 대표이사까지 겸할 수 있는 한국과 달리, 미국에서 교수는 창업은 가능하나 회사의 주요업무 겸직하는 활동(CEO, CTO, CSO, CFO)은 허용되지 않는다. 학교 연구에 집중하라는 이유에서다. 그래서인지 미국의 교수들(특히 공대쪽)은 자기 학생들에게 창업하라고 적극적으로 부추기는 분위기다.

▲美 샌디에이고에 위치한 '나노셀렉트 바이오메디컬' 회사 전경

빈틈없이 스타트업에 지원하는 정부와 민간투자 'SBIR- 엔젤- VC' 시리얼 투자체계

2011년은 내게 역사적인 날이었다. 드디어 우리 회사가 2개의 그랜트(Grant)를 받아 실험실 귀퉁이 한켠에서부터 독립을 했으니말이다. 이를 가능하게해준 과제가 바로 이름하야 ‘SBIR(Small Business Innovation Research)‘. 말 그대로 ’혁신적인 연구를 하는 중소기업에게 미국 정부에서 지원해주는 프로그램‘이다. 직원 수가 500명 미만이면 이 조건에 해당된다. 우리가 노려볼 만 했다. 직원은 CEO인 Jose와 나 둘뿐이니.

▲투자를 받거나 회사의 제품 주문을 받으면 사무실 내 골든벨이 울린다 . 골든벨 아래는 그동안 받은 총 14개의 SBIR 그랜트 기록들

‘땡땡땡~!’ 골든벨이 울리면 투자를 받거나, 우리 제품을 오더 받은 날이다. 작년에 이사 온 새 사무실에 설치한 골든벨 밑에는 총 14개의 SBIR 그랜트를 받은 기록들이 있다. 총 액수로는 약 600만 달러이상, 한국 돈으로는 70억 정도이다. 2015년 말에 받은 14번째 그랜트까지, 회사를 설립하고 7년간 우리는 오로지 미국 정부의 지원을 받고 쑥쑥 성장한 셈이다.

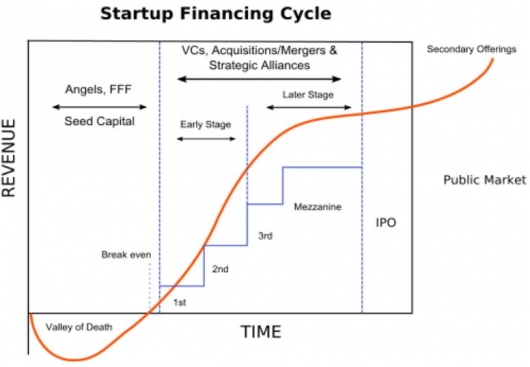

스타트업은 발전 단계에 따라 크게 3단계로 나눌 수 있다. 설립한지 18개월 미만으로 제품이나 서비스에 대한 대략적인 개념만 정립되어 있거나 프로토타입을 만드는 Seed 단계. 흔히들 이 시기를 ‘죽음의 계곡(Death of Vally)’이라 부른다. 살아남기가 힘드니깐. 여차저차 살아남으면, 다음은 Early 단계이다. 설립 3년 미만으로 이제 제품이나 서비스에 대한 테스트가 진행 중이다. 매출이 소량 발생할 수도 있고 아직 발생 전인 스타트업이 해당된다. 마지막은 Later 단계. 지속적으로 매출이 늘고 이익을 내면서 기업공개를 노리거나 입지를 다져가는 시기다.

▲스타트업 파이낸싱 사이클, 출처: 위키피디아

현재 8년차인 우리 회사가 지금까지 잘 성장해온 건 샌디에이고는 창업 초기부터 각 단계별로 연속적으로 계속 지원받을 수 있는 시스템이 잘 갖춰져 있기 때문이다. 특히, Seed 초기단계나 pre-Seed 단계는 리스크가 커서 벤처캐피탈이나 엔젤투자자들도 투자를 망설인다. VC가 아닌 나도 충분히 이해할 수 있는 부분이다.

그런데 미국은 아이디어와 팀(Team)만 있는 Seed 초기단계 및 pre-Seed 단계의 스타트업에 집중해서 지원해주는 프로그램이 있다. 바로 우리를 자립할 수 있게 해줬던 SBIR (Phase I) 프로그램. 결국 정부가 민간투자가 채워주지 못하는 공백을 빈틈없이 채워주게 된다.

2014년 기준, SBIR 프로그램으로 스타트업은 약 1000억원 정도 투자 받았다. 1억 원씩만 해도 1000개의 스타트업이 생겨날 수 있는 자금이다. 실제로 샌디에이고에서 2015년 400개가 넘는 테크 & 바이오 관련 회사가 탄생했다. 땅덩어리가 좀 더 큰 라라랜드 LA는 1100개.

이렇게 스타트업의 시작을 든든하게 지원해주는 SBIR의 역사는 길다. 1982년 로널드 레이건 전 대통령 때부터 시작됐으니 벌써 35년째다. 그때부터 총 R&D 예산의 2.5 %, 현재 2017년엔 3.2 %를 혁신적인 기술기반의 스타트업이나 중소기업을 지원하는데 쓰도록 법으로 지정한 것이다. 미 의회를 통과해야하기 때문에 트럼프 정부도 마음대로 SBIR 제도를 없앨 수 없다.

1982년 이후로 2015년 까지 SBIR을 통해서 7만 여개의 특허, 700여개의 IPO, 약 50조원에 해당하는 벤처캐피탈 투자 유치를 이끌어냈다. 샌디에이고의 대표 기업인 일루미나도, 다국적 기업으로 성장한 바이오젠아이덱도 처음엔 SBIR 지원으로 부터 시작됐다는 사실.

SBIR로 스타트업의 탄생을 알리고 나면 Seed 후기단계나 Early 초기단계에 있는 스타트업은 주로 엔젤투자자의 투자를 받는다. 캘리포니아에는 미국에서 두 번째로 큰 엔젤투자 그룹인 테크코스트(TCA, Tech Coast Angels)가 있어, 샌디에이고의 스타트업은 죽음의 계곡에서 생존할 확률이 비교적 높다. 2014년 샌디에이고에서는 총 3770 만 달러의 엔젤 투자를 받았다.

그 이후엔 벤처캐피탈이 등장한다. 2014년 샌디에이고 스타트업에 투자한 VC 자금은 총 8억500만 달러, 즉 9000 억원 정도였다. 그 중 바이오테크 회사에는 약 5600억원 정도를 투자했다. 이후, VC들의 정성아래 M&A나 기업공개(IPO) 등 다양한 엑싯(EXIT)이 이뤄진다,

엑셀러레이터-인큐베이터의 성공적인 모델

참. 스타트업 초기에 우리 회사는 ‘커넥트 스프링보드(Connect spring board)‘라는 엑셀러레이터에서 12주간 교육을 받은 적이 있다. 아무 회사나 들어갈 수 있는 건 아니고, 심사를 거친후 결정되는데, 커넥트에 들어갔다는 자체만으로도 좋은 일이다. '커넥트(Connect)' 이름에서 유추해볼 수 있듯이 커넥트는 모든이들과 연결고리인 셈이다. 여기서 우리도 VC와 엔젤투자자들을 소개받았고, 당시 미팅했던 멘토를 통해 한 중소기업과 연구협력을 맺기도 했다.

이 뿐만 아니라 샌디에이고에는 인큐베이터도 있다. 에보넥서스(EvoNexus), JLAB 등이 대표적이다. 에보넥서스는 2008년 서브프라임 모기지 사태 이후 탄생한 민간 주도의 ’비영리 단체‘이다. 그렇다. 비영리(?)로 운영된다. 인큐베이터를 운영하는데 드는 비용은 샌디에이고 지역 기업들로부터 기부를 받거나 전략적 파트너십을 통해 마련한다. 전략적 파트너들은 일정금액 기부를 대가로 에보넥서스에 입주할 스타트업을 선별하는 심사과정에 참여할 수 있다. 그들의 멘토가 되기도 하고, 이후 마음에 드는 스타트업이 있으면 가장 먼저 투자 혹은 M&A까지 할수 있는 권리를 부여받게 된다.

여기서 성공한 스타트업은 다시 또 에보넥서스에 기부를 하는 구조다. 수익모델도 없는 비영리 단체가 계속 커져만 간다. 여기서 중요한 포인트는 스타트업은 시작(Start)도 중요하지만 엑싯(Exit)도 중요하다. 에보넥서스는 M&A 활성화 까지 해놓은 성공적인 인큐베이터 모델인 셈이다.

스타트업 입장에서도 에보넥서스에 입주하기만 하면 완전 행운이다. 에보넥서스에게 지분을 줄 필요도, 사무실 렌트비를 낼 필요도 없다. 전기세, 수도세, 인터넷 사용료 등 유틸리티 비용도 무료다. 다만, 자동차로 출퇴근시 주차비만 매달 내면된다. 어떻게 이런게 가능하냐고? 나도 처음엔 정말 놀랐다. 에보넥서스가 얼바인 컴퍼니(Irvine company)라는 부동산 투자회사와 전략적 파트너를 맺고 있다는데 비밀이 있다. 남 캘리포니아에 있는 얼바인(Irvine)이라는 도시가 이 회사의 이름을 따왔을 정도로 유명하고 규모가 큰 회사이다. 에보넥서스는 이 얼바인 컴퍼티 소유의 건물의 한 층을 인큐베이터 공간으로 사용해서 이 모든게 가능하게 된것이다.

이런 어마어마한 혜택이 주어지므로 스타트업 입주 경쟁률은 10:1 정도로 매우 치열하다. 작년에는 1350여개의 회사가 지원했고 그중 134개의 스타트업만 입주할 수 있었다고 한다. 여기서 잠깐. 샌디에이고에는 적어도 1350여개가 넘는 스타트업이 있다는 사실도 놀랍다.

현재 에보넥서스 인큐베이터는 샌디에이고 라호야, 다운타운, 얼바인 이렇게 세 군데 지역에 있다. UCSD와 솔크 연구소, 스크립스 연구소가 밀집한 라호야에는 제약, 시퀀싱, 의료기기 등 바이오 관련 스타트업이 주로 입주해있다. 흥미로운 점은 세 곳의 인큐베이터를 운영하는 메니저가 단 7명 뿐이라는 점이다. 내가 감명받았던 운영자의 말은 아직도 잊혀지지 않는다.

“우리는 스타트업을 키워나가는 인큐베이터이기 때문에 우리 스스로가 스타트업처럼 일해야합니다.” 자원을 효율적으로 사용하기 위해 최대한 오버헤드는 줄여서 'Lean'하게 운영하는 에보넥서스의 모토이다. 스스로 입주해있는 스타트업의 모범을 보이겠다는 것.

스타트업을 시작하기 좋은 미국에는 중국, 인도 다음으로 한국인 유학생이 많다. 그런데 그들 중 창업을 하는 수는.,. 글쎄다. 창업하려는 한인 벤처기업을 돕고자 2014년 1월, 나는 류봉균(전 미국 보잉사 근무, EpiSys 창업), 리디아 신(엔젤투자자), 최두환(Guppy Meida 대표)와 함께 한인 스타트업 비영리 단체인 ‘TEK ONE'을 설립했다. 현재 2차례 정기 연례포럼을 개최해 재미 한인 스타트업/벤처인들의 멘토링과 네트워킹 기회의 장을 마련했다. 작년부터는 충남대학교 학생들과 글로벌 인턴십 프로그램도 체결해 미래 과학자, 엔지니어 들에게도 도움을 주고 있다.

사실 나는 ‘창업한 스타트업이 실패하면 어쩌나?’하는 부담이 적다. 회사가 망했다고 해서 주홍글씨가 새겨지는 것도 아니니깐. 오히려 다른 회사로 이직하거나 다시 시작할 수 있다. 한국처럼 연대보증이 있는 것도 아니라, 실패하면 그냥 제로에서부터 다시 시작하면 된다. 언제든지 스타트업을 시작할수 있는 지원군이 있고 멘토가 있는 곳이 샌디에이고다.

샌디에이고는 땅에 씨앗을 심으면 뿌리가 깊이 뻗어갈 수 있도록 비옥한 토양, 햇빛, 비 등 주요 삼박자가 골고루 갖춰져 있다. 이들을 잘 보살펴주는 농부들도 믿음직하다. 열매를 맺고 수확까지 가능한 모습이 샌디에이고 바이오 스타트업 회사에서도 그대로 재현되고 있다. 이것이 바로 ‘자생적 스타트업 생태계’가 유지되고 있는 샌디에이고의 비밀이 아닐런지.