기업

‘실적은 괜찮은데’..다국적사 2곳 중 1곳 고용 축소 왜?

바이오스펙테이터 천승현 기자

KRPIA 집계 다국적제약사 32곳 작년 고용 2014년 대비 4.5%↓ ㆍ15곳 직원 수 감소..국내상장기업 70% 이상 고용 확대, 국내기업들 다국적사 제품 판매 급증으로 고용 반비례 '뚜럿'

다국적제약사 한국법인 2곳 중 1곳은 지난 2년 동안 직원 수가 줄어든 것으로 나타났다. 다국적제약사에서 근무하는 직원 수가 5% 가량 감소했다. 의약품 사용량 증가로 회사 외형은 확대되고 있는데도 ‘고용 없는 성장’ 현상이 뚜렷했다. 국내기업들이 전반적으로 고용을 늘리는 것과 대조적이다. 다국적제약사들은 생산시설을 보유하지 않는데다 주력 제품의 영업을 국내기업에 맡기면서 고용 규모를 축소하는 것으로 분석된다.

13일 한국글로벌의약산업협회가 발간한 ‘2017 연간보고서’에 따르면 지난해 기준 회원사 40곳의 직원 수는 8543명으로 집계됐다. 2015년 39곳의 직원 수 9244명에 비해 7.6% 줄었다. 한국글로벌의약산업협회는 주로 다국적제약사의 한국법인을 회원으로 두고 있다.

지난 2014년부터 2016년까지 다국적제약사들의 직원 수를 비교하기 위해 최근 3년 동안 연간보고서에 직원 수를 공개한 32곳의 자료를 분석한 결과 2014년 7511명, 2015년 7356명, 2016년 7174명으로 매년 감소세를 나타냈다.(머크는 2014·2015년과 2016년 집계 기준 변동으로 제외)

▲주요 다국적제약사 한국법인 직원 수 현황(단위: 명, %, 자료: 한국글로벌산업협회)

지난해 다국적제약사 32곳의 직원 수는 전년대비 2.5%, 2년 전 대비 4.5% 감소한 셈이다. 2년 전과 비교해 직원 수가 감소한 업체는 15곳으로 전체의 절반에 육박했다. 2014년 대비 지난해 직원 수를 보면 글락소스미스클라인(GSK)가 647명에서 488명으로 159명 줄면서 2년 만에 직원 수가 24.6% 감소했다.

엘러간과 바이엘은 2년만에 직원 수가 각각 14.9%, 12.8% 줄었다. 바이엘은 2015년 758명에서 1년 만에 직원 수가 204명 감소했다. 일라이릴리(-12.9%), 노바티스(-11.4%), 옥시레킷벤키저(-14.1%) 등도 직원 규모가 10% 이상 축소됐다. 한국화이자도 지난 2년 동안 767명에서 697명으로 70명 줄었다.

고용 규모를 줄인 업체들이 모두 극심한 실적 부진을 겪고 있는 것은 아니다.

GSK(2014년 3364억원, 2016년 3006억원), 아스트라제네카(2014년 3187억원 2016년 3170억원) 등이 매출 정체나 소폭 하락세를 겪고 있지만 상당수 업체들은 매출 규모는 상승세를 기록 중이다. 바이엘의 한국법인의 지난해 매출은 3347억원으로 전년대비 11.5% 늘었지만 고용 규모는 26.9% 축소됐다.

노바티스(2014년 4030억원, 2016년 4484억원), 화이자(2014년 6283억원, 2016년 6814억원), 베링거인겔하임(2014년 2300억원, 2016년 2664억원) 등 꾸준하게 실적 상승세를 나타내는 업체들도 직원 규모는 축소됐다.

▲주요 다국적제약사 한국법인 실적 추이(단위: 백만원, %, 자료: 금융감독원)

국내제약사와는 달리 다국적제약사들의 ‘고용 없는 성장’ 현상이 뚜렷하게 나타낸 셈이다. 최근 한국제약바이오협회가 통계청 자료를 인용해 발표한 국내 의약품산업 고용현황을 보면 지난해 9만4929명으로 2014년(8만9649명)보다 5.9% 증가했다. 의약품 산업에서의 고용 창출이 주로 국내기업들 주도로 이뤄졌다는 분석으로 이어진다.

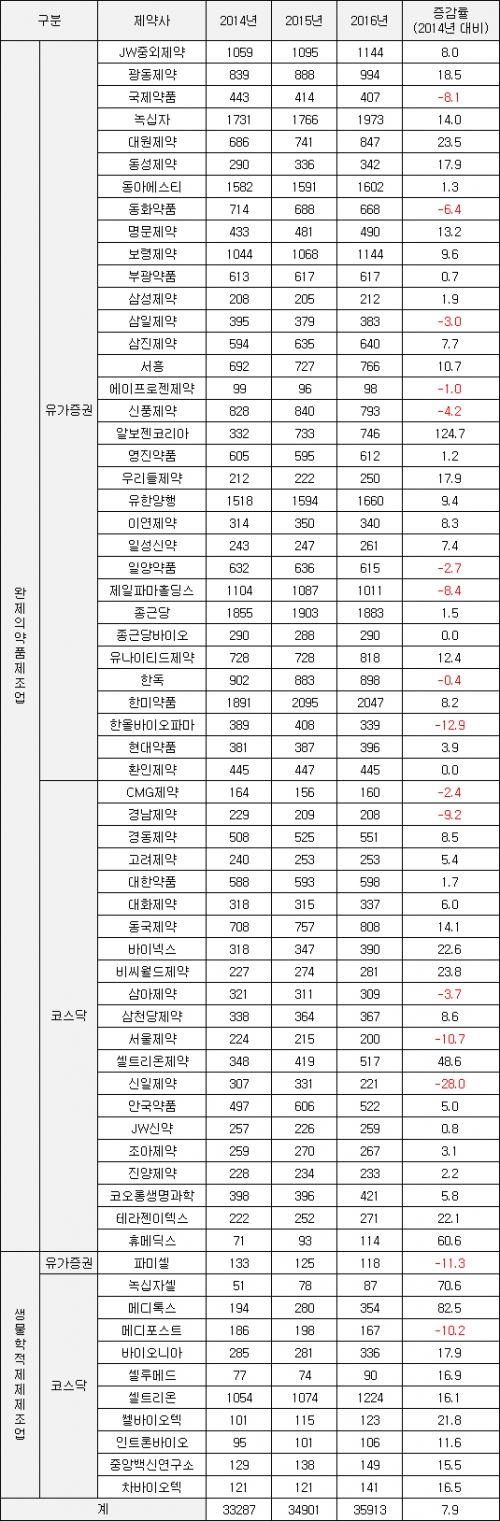

실제로 금융감독원에 제출된 제약·바이오기업 65곳의 직원 현황을 조사한 결과 지난해 총 3만5913명으로 전년대비 2.9%, 2년 전 대비 7.9% 증가한 것으로 조사됐다. 한국표준산업분류 완제의약품 제조업과 생물학적제제 제조업으로 분류된 유가증권 및 코스닥 상장 기업 중 을 대상으로 조사했다.(2015년 이후 상장 또는 분할 기업은 제외)

상장 제약·바이오기업 65곳 중 47곳이 지난 2년 동안 고용 규모를 늘린 것으로 집계됐다. 10곳 중 7곳 이상은 직원 수가 증가했다는 얘기다. 이 중 24곳은 10% 이상 직원 규모가 확대됐다. 메디톡스는 2014년 194명에서 지난해 354명으로 160명(82.5%)의 고용 효과가 발생했고 같은 기간 녹십자셀의 직원 수도 70.6%(36명) 늘었다.

▲주요 상장 제약·바이오기업 직원 수 현황(단위: 명, %, 자료: 금융감독원)

다국적제약사 한국법인들의 직원 수가 감소세를 보이는 가장 큰 이유는 국내에는 대부분 마케팅·영업 조직을 기반으로 하기 때문이라는 분석이 나온다. 과거에 비해 굵직한 신약의 등장이 드문데다 강력한 리베이트 규제로 적극적인 영업활동을 전개할 수 없다는 이유로 영업인력을 축소하는 추세다.

다국적제약사 중 국내에서 공장을 가동 중인 업체는 한국얀센, 오츠카제약 등에 불과하며 대부분 200년대 초반 철수했다.

최근 다국적제약사들도 전문 영업 대행 업체(CSO, Contract Sales Organization)를 활용한 영업도 진행, 자체 인력 감소로 이어진다는 시각도 제기된다. CSO는 제약사가 일정 비용을 지불하고 특정 제품의 영업을 전담하는 업체다.

특히 최근에는 다국적제약사들이 주력 의약품을 국내업체와 공동으로 판매하는 사례가 급증하면서 자체 고용의 필요성이 떨어졌을 것이란 분석이 설득력을 얻는다.

베링거인겔하임의 경우 ‘트윈스타’, ‘트라젠타’, ‘자디앙’, ‘프라닥사’ 등 최근 내놓은 주력 제품 대부분을 유한양행과 공동으로 영업을 진행한다. 베링거인겔하임의 매출은 2010년 1291억원에서 지난해 2664억원으로 2배 이상 뛰었다. 화이자, 바이엘, 아스트라제네카, 릴리 등 최근 고용을 줄인 다국적제약사들도 주력 제품을 국내기업들과 공동으로 영업을 진행한다.

최근에는 신제품 기근에 시달리는 국내기업들이 외형 확대를 목표로 적극적으로 다국적제약사 의약품 판권을 확보하기 위해 치열한 경쟁을 펼치는 상황이다. 국내 기업간 판권 확보 경쟁으로 다국적제약사의 판매 파트너가 수시로 바뀌는 경우도 허다하다.

‘리피토’, ‘플라빅스’, ‘비아그라’, ‘심발타’ 등 특허만료 의약품의 영업에 국내제약사들이 가세하면서 다국적제약사의 ‘도우미’ 역할을 톡톡히 하는 실정이다. 유한양행 뿐만 아니라 종근당, 대웅제약, 녹십자, 보령제약, 일동제약, SK케미칼, 제일약품 등 국내 간판 기업들 대부분 다국적제약사에 적극적으로 러브콜을 보내고 있다.

업계 한 관계자는 “최근 국내기업들의 신약 판권 확보 경쟁의 과열로 다국적제약사가 계약 관계에서 우위를 점하는 추세다. 다국적제약사 입장에선 국내사와의 제휴로 매출 증대를 기대할 수 있어 자체 고용을 늘릴 필요성이 떨어질 수 밖에 없다”라고 진단했다.