오피니언

[남궁석의 신약연구史]항체치료제 탄생까지 '기나긴 여정'

남궁석 충북대 교수

항체신약을 찾아서①– 항체의 발견과 단일항원항체(Monoclonal Antibody)까지

지난 5회의 연재를 통하여 타이로신 인산화효소를 저해하는 소분자 화합물이 어떻게 새로운 신약으로 등장하는 과정을 살펴보았다. ‘신약개발사’의 제 2장으로는 소분자 화합물과 함께 최근 블록버스터 신약의 대표격이라고 할 수 있는 ‘바이올로직’(Biologics), 즉 단백질 신약의 대표주자인 항체의약품(Antibody therapeutics)이 어떤 과정을 통해서 탄생하게 되었는지를 알아보도록 한다. 본 연재에서는 이전 장의 ‘글리벡’과 마찬가지로 단순한 의약품의 개발과정보다는 어떤 질병을 치유할 수 있는 치료법을 가능케 한 지식이 어떤 과정을 통하여 형성되었는지를 중점적으로 다루게 될 것이다.

혈청요법(Serum Therapy)로부터 시작한 항체의 역사

사실 항체(antibody)라는 것이 알려지기 전부터 특정한 질병을 경험한 환자는 해당 질병에 대한 면역력을 가지게 된다는 것은 경험적으로 알려져 있었다. 소의 천연두가 감염된 사람은 사람 천연두에 면역력을 가진다는 관찰을 응용한 우두법이 1798년 제너(Edward Jenner)에 의해서 도입되어 백신의 개념이 등장했지만, 구체적으로 백신과 면역이 어떤 기전에 의해 일어나는지에 대한 이해는 19세기 말까지도 전혀 알려지지 않은 상태였다.

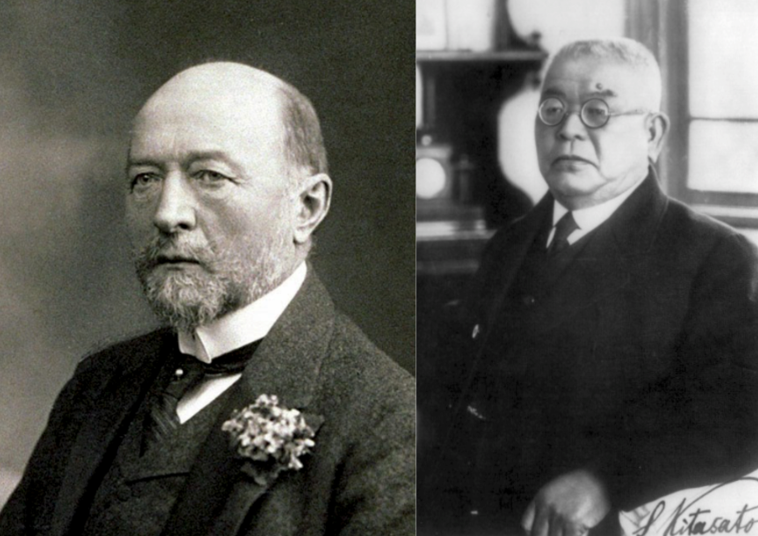

현대적인 의미에서 최초의 ‘항체’ 와 관련된 연구를 수행한 사람은 독일의 에밀 폰 베링(Emil Von Behring, 1854-1917)과 일본의 기타사토 시바사부로(Kitasato shibasaburo, 1853-1931)일 것이다. 기타사토 시바사부로는 1885년 독일로 유학을 떠나 세균학의 개척자인 로베르토 코흐(Roberto Koch, 1843-1910) 밑에서 연구하면서 최초로 파상풍균을 순수배양하는 업적을 낳았다. 기타사토와 베링은 1890년 “Deutsche Medizinische Wochenschrift” 에 출판된 논문을 통하여 파상풍과 디프테리아에 의해 감염된 토끼 유래의 혈액에서 세포를 제거한 혈청(Serum) 안에는 병원균을 억제시킬 수 있는 ‘물질’이 존재한다는 것을 보였다. 이들은 이 토끼 유래의 혈청을 마우스에 주사하면, 마우스가 파상풍 및 디프테리아균을 주입받아도 생존할 수 있음을 보였다[1,2]. 그리고 또한 치사량의 파상풍균에 감염된 마우스에 혈청을 주사함으로써 이들을 치료할 수 있다는 것을 보였다. 반면 병원균에 노출되지 않은 토끼 유래의 혈청은 아무런 예방 및 치료효과를 보이지 않았다. 즉, 외래 병원균에 노출되면 동물의 혈액에는 외래 병원체에 대항하는 물질(세포가 제거된 형태의 혈청에 존재하는)이 생긴다는 것을 최초로 확인한 셈이다.